一是社區(qū)公司帶動型。成立社區(qū)農業(yè)發(fā)展公司,實行股份制管理、企業(yè)化運營,走服務創(chuàng)收型、入股分紅型、聯合運營型、資源開發(fā)型發(fā)展路徑,實現集體經濟壯大。如枳溝鎮(zhèn)喬莊社區(qū)公司,2021年流轉了220戶的487畝零散土地,統(tǒng)一租賃給農業(yè)科技公司進行沼液試驗,年可增加集體經濟收入50萬元。

二是黨支部領辦合作社型。創(chuàng)辦合作經濟組織,大力發(fā)展集體經濟。結合土地整理、農業(yè)綜合開發(fā)等,以集體公開發(fā)包、土地股份合作等方式開展土地流轉,拓寬集體經濟增收渠道。如辛興鎮(zhèn)丁家莊社區(qū)祁家莊網格黨支部,探索推行“大田托管”集體經濟發(fā)展新模式,采取黨支部領辦合作社、流轉土地化零為整、引進公司專業(yè)化運營、集體公司村民三方共享收益的運作方式,年可實現集體經濟增收20多萬元。同時還可讓廣大群眾通過進廠打工以及土地租金和股份分紅獲取收益。

三是城鄉(xiāng)聯建拉動型。大力推行城鄉(xiāng)基層黨組織聯建,充分發(fā)揮聯建部門在政策、資金、人才、技術、信息等方面優(yōu)勢,通過建強一個“好班子”、實施一批“好項目”、形成一套“好機制”、營造一個“好環(huán)境”,幫助農村集體和農民增加收入。如市婦幼保健院聯建密州街道逄家溝子網格黨支部成立農機專業(yè)合作社,累計籌資60余萬元,購置1臺玉米聯合收割機、2臺旋耕機、3臺小麥收割機,年可實現集體增收5萬元。

四是“四社”共建互動型。將社區(qū)、供銷社、合作社、資金互助社結成利益共同體,充分發(fā)揮“四社”各自獨特優(yōu)勢,通過干部隊伍、示范基地、服務平臺、發(fā)展市場共建實現互惠共贏。截至2021年底,已共建示范基地186個,涉及860個自然村、14萬農戶,分別增加集體和農民收入780多萬元、1800多萬元。

五是第一書記領動型。利用市直部門派駐第一書記優(yōu)勢,指導幫助社區(qū)發(fā)展,促進集體經濟增收、農民致富。如市農業(yè)農村局派駐第一書記,主動聯系農業(yè)龍頭企業(yè),助力社區(qū)產業(yè)從“優(yōu)質專用糧食—優(yōu)質高效蔬菜—優(yōu)質高效創(chuàng)匯蔬菜”三次轉型,實現了增產提質增效。社區(qū)優(yōu)質高效蔬菜面積達到1300多畝,畝均年收入由原來不足700元增加到3000多元。

六是集聚人才推動型。吸引有作為、有威望、有帶動能力的返鄉(xiāng)及本土人才參與家鄉(xiāng)建設,助力鄉(xiāng)村振興。如昌城鎮(zhèn)積極開展在外優(yōu)秀人才回引工作,成功吸引在外優(yōu)秀本土人才劉炳武回鄉(xiāng)任職昌城社區(qū)黨委委員、村委會委員,帶領村民先后流轉集體土地150畝,用于建設標準化肉雞場,每年增加集體收入22萬元。

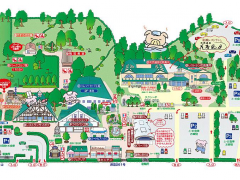

七是美麗經濟開發(fā)型。學習借鑒江浙等地經驗做法,通過市場化運作吸引工商資本,推動實施“公司+自然村+農場(農戶)”經營模式。如南湖片區(qū)常山社區(qū)招引工商資本,圍繞常山周邊20平方公里、24個自然村打造鄉(xiāng)村振興齊魯樣板示范區(qū),村集體增收均在20萬元以上。

八是資產資源盤活型。整合農村各類資源,合理開發(fā)集體山林、魚塘、灘涂、“四荒”地等,將自然資源轉化為發(fā)展優(yōu)勢;對存量資產進行要素重組,盤活現有經營性資產,促進集體資產保值增值。如相州社區(qū)道明網格黨支部結合“五清強基”百日攻堅專項行動,對集體閑置辦公用房和“四荒地”招標外包,實現集體增收7萬元。

九是產業(yè)發(fā)展引領型。合理配置土地等各類資源,培植壯大經濟增長點;由集體投資興建廠房、商鋪、庫房等,通過自主、發(fā)包或聯合等經營形式,推動集體經濟發(fā)展。如皇華鎮(zhèn)柏戈莊社區(qū)流轉土地40畝,投資365萬元建設粉皮加工項目,集體年增收20萬元,帶動26戶村民致富。同時,整合土地1192畝,引進農作物育種創(chuàng)新能力提升示范基地項目,總投資4億元,目前已開工建設,建成后可實現集體年增收350萬元。

十是區(qū)域品牌推進型。集聚各類要素培強地方特色品牌,發(fā)揮品牌效應,激發(fā)集體經濟發(fā)展內生動力。如桃林鎮(zhèn)大力發(fā)展“桃林綠茶”品牌,推行“品牌+合作社+基地+農戶”經營模式,建設3萬畝生產園區(qū),輻射49個村、6500戶農戶,年可增加集體收入410多萬元、戶均增收1.1萬元。

聯系郵箱:3267146135@qq.com